潘柏愷、吳育昇

隨著都市化和人為活動的影響,海洋汙染物中微塑膠(Marine Microplastics, MPs)污染問題日益加劇。不僅對海洋生態系複雜的環境交互作用構成影響,更可能引發全新的生態衝擊。研究這些微塑膠對關鍵微生物群落的綜合影響,對於評估環境及生態風險至關重要。此外,發展可替代性材料與減塑方式也是目前重要的研究課題之一。

海洋塑膠污染儼然成為目前海洋汙染中重要的關鍵性環境威脅,且其對海洋生物和生態系統有可能造成深遠影響。微塑膠(Marine Microplastics, MPs)的現行定義通常以小於5毫米的所有塑膠顆粒為微塑膠,如何有效分解微塑膠,是目前各國重要研究議題。透過生物技術途徑,降低海洋微塑膠汙染,可能作為解決微塑膠和奈米塑膠污染問題的潛力方案之一。棲息於受塑膠污染環境中的微生物群落,能夠適應並在塑膠表面形成密集的生物膜,並產生活性酵素。這些酵素可能具有優異的微塑膠催化效率,展現出極大潛力。(Curren et al., 2021)

先前研究指出,全球受檢魚類中有49%含有微塑膠,平均每尾魚體檢出3.5個微塑膠,其中北美洲之魚類檢出量高於其他區域。進一步比較攝食微塑膠的影響因子,研究結果顯示,雖以海洋環境研究佔大宗(佔全部研究種類之82%),但淡水魚類之微塑膠攝食量相對更高,此外,腐食性種類、棲息於深水層之魚種及來自養殖環境之魚類,其微塑膠檢出量均高於其他種類。(Wootton et al., 2021)

學者研究微塑膠對海洋珊瑚礁影響,結果指出近年來微塑膠已廣泛檢出於東南亞、太平洋、澳洲、印度洋及大西洋等珊瑚礁海域之不同環境組成中(如海水、沉積物、珊瑚體及水生生物)。然而,不同研究間微塑膠的豐度及分佈特徵差異甚大,主要源於強烈的人為活動(如人口密度、漁業活動、生活污水、陸源排放及觀光活動)及自然因素(如解體過程、水體輸運、沉積物特徵、棲息環境及大氣沉降等)之影響。研究發現,微塑膠對珊瑚的影響途徑主要為主動攝食及被動附著,暴露後可能對珊瑚之生理、能量代謝、成長及健康造成不利影響,長期甚至導致組織白化及壞死。此外,附著於微塑膠表面之毒性化學物質及致病菌,亦可能對珊瑚健康構成潛在威脅。(Huang et al., 2021)

聚羥基烷酸酯(Polyhydroxyalkanoates, PHAs)是源於微生物的新一代可生物降解高分子之一,已被廣泛研究作為傳統石化塑膠的潛力替代品。其中,最常見的種類如聚(3-羥基丁酸酯)(PHB)及聚(3-羥基丁酸酯-co-3-羥基戊酸酯)(PHBV),已被證實在好氧及厭氧環境中皆具有良好的生物降解性,且可製成完全堆肥、適合陸地及海洋環境降解之製品,對比傳統塑膠掩埋處理的環境影響,展現出極大優勢。然而,目前 PHAs 的生產成本相對高昂,成為推廣應用的限制之一。(Meereboer et al., 2020)

由以上研究,我們可以知道,海洋中的微塑膠不僅對於魚類具有危害性,亦會對珊瑚等無脊椎生物生存具有威脅性。因此有科學家,致力於找尋其他可替代性塑膠物質材料的開發,並且兼具可被生物分解等特性,以期降低微塑膠對海洋環境之衝擊。

(1)海洋中的塑膠源自多元途徑,其中陸源輸入佔主導地位,研究估算2010年約有4.8–12.7百萬公噸(其中1.15–2.41百萬公噸來自河川)之管理不當的塑膠廢棄物進入海洋,其中約80%來自陸源,20%來自漁業活動或海上意外遺漏。

(2)一部分塑膠附著於海岸,堆積成為堆積物。

(3)漂浮於海洋表層之塑膠受物理及化學因素影響,逐漸碎裂成微塑膠及奈米塑膠,例如:(4)機械力、(5)光降解及(6)可能的生物降解過程。光氧化過程不僅促使塑膠裂解成更小的次級產物,其中一部分甚至可被微生物利用,還能引入官能基至聚合物中,進而提高微生物降解的可能性。

(7)微生物及附著生物之生物淤積,導致塑膠–生物膜聚集體密度增加,發生喪失浮力及沉降的現象。

(8)微塑膠及大塊塑膠可能被海洋生物攝食,對生物體健康及食物網造成影響。

(9)部分塑膠最後在海洋環境中沉降,堆積於海床。

最終,在生物降解過程中,微生物酵素裂解塑膠聚合物,形成寡聚體及單體,供微生物攝取及利用,作為碳源及能量來源,使塑膠完全降解成二氧化碳或甲烷,完結其在海洋中的循環。

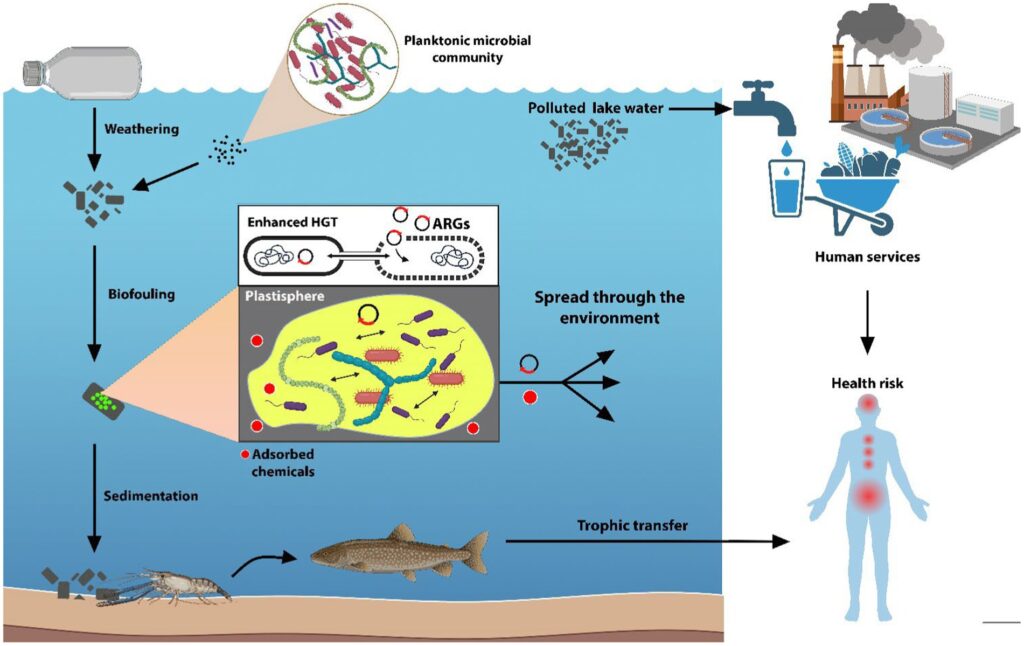

塑膠以載體形式進入水環境,成為微生物及附著化學物質之傳輸媒介。一旦進入水體,塑膠受非生物因子影響而裂解成更小之微粒,這些微粒隨後被水中之浮游微生物附著,形成生物膜(biofouling),使微粒密度增加,進而沉降至水柱下層。附著於微塑膠表面之微生物之間,因緊密共生關係,促進水平基因轉移(Horizontal Gene Transfer, HGT),使抗生素抗性基因(ARGs)得以在「塑膠球層」(plastisphere)微生物群落間傳遞,擴大抗藥性的影響範圍。

參考文獻

Bocci, V., Galafassi, S., Levantesi, C., Crognale, S., Amalfitano, S., Congestri, R., … & Di Pippo, F. (2024). Freshwater plastisphere: a review on biodiversity, risks, and biodegradation potential with implications for the aquatic ecosystem health. Frontiers in Microbiology, 15, 1395401.

Curren, E., Kuwahara, V. S., Yoshida, T., & Leong, S. C. Y. (2021). Marine microplastics in the ASEAN region: A review of the current state of knowledge. Environmental Pollution, 288, 117776.

Huang, W., Chen, M., Song, B., Deng, J., Shen, M., Chen, Q., … & Liang, J. (2021). Microplastics in the coral reefs and their potential impacts on corals: a mini-review. Science of the Total Environment, 762, 143112.

Meereboer, K. W., Misra, M., & Mohanty, A. K. (2020). Review of recent advances in the biodegradability of polyhydroxyalkanoate (PHA) bioplastics and their composites. Green Chemistry, 22(17), 5519-5558.

Wayman, C., & Niemann, H. (2021). The fate of plastic in the ocean environment–a minireview. Environmental Science: Processes & Impacts, 23(2), 198-212.

Wootton, N., Reis-Santos, P., & Gillanders, B. M. (2021). Microplastic in fish–a global synthesis. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 1-19.

作者簡介

專長為天然物開發、水生生物細胞培養、細胞損傷機制

潘柏愷 先生

水產養殖系學生