賴宥任、丁德興

珊瑚生存困境

臺灣位於全球珊瑚金三角最北端,擁有豐富且多樣的珊瑚礁資源。氣候變遷、全球暖化、颱風、微塑膠粒和海洋酸化等對全球珊瑚礁健康造成嚴重的威脅。本研究團隊發現,珊瑚若在高溫或高鹽的環境下會引發生理緊迫,導致抗氧化酵素SOD與CAT顯著提升,此時珊瑚細胞正處於強氧化狀態,容易受到疾病感染,直接影響到珊瑚的成長與活存。我們近期研究發現,一種會啃食珊瑚組織的寄生性纖毛蟲會造成珊瑚引起組織潰爛病灶,在高溫或pH震盪時會導致纖毛蟲大量增生,導致珊瑚在72小時內潰爛死亡。因此,造成珊瑚疾病的三大問題為環境造成珊瑚緊迫反應、引發病原大量增生,環境引發珊瑚免疫力下降等,這些問題將會引起珊瑚礁永續。此外,環境變遷會直接影響珊瑚的攝食活動,直接影響珊瑚的成長與存活,導致珊瑚蟲或共肉組織萎縮。因此,環境、病源和珊瑚健康之間的相互作用是珊瑚病爆發的主要原因。先前的研究幾乎都在探討珊瑚的白化與共生物之間的相關性,但我們發現同樣是動物的珊瑚也會有疾病感染的風險。本研究團隊在墾丁海域首次發現了珊瑚的寄生性纖毛蟲,這種纖毛蟲是從潰爛的Briareum violacea所分離出來,我們發現感染後72小時,就會導致珊瑚潰爛死亡。這種纖毛蟲感染後會導致珊瑚在短時間內造成潰爛及死亡,對珊瑚礁永續、生物多樣性等造成很大的影響。這將是值得我們深入探討與解決的珊瑚礁永續問題之一,這些珊瑚疾病是否是因氣候變遷或環境緊迫導致許多病原微生物大量繁殖引起疾病爆發還需要做進一步研究,但我們已經發現這可能與環境變遷有很大的影響。

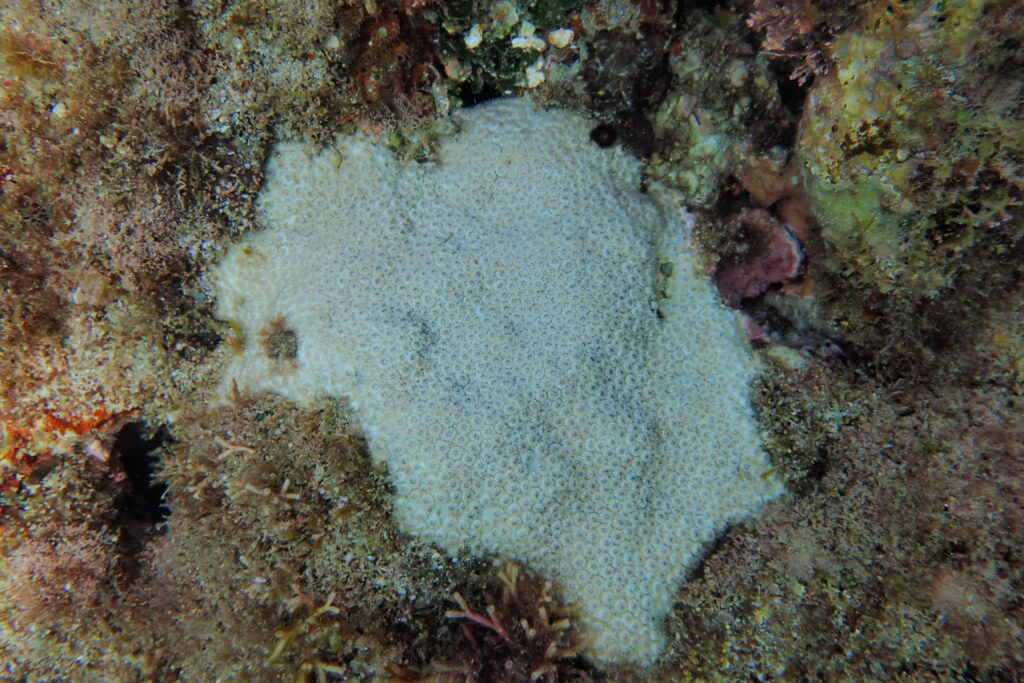

我們觀察發現,海水高溫威脅全臺的珊瑚礁健康,在2024-2025年從墾丁、小琉球、綠島及蘭嶼等都發現了30℃以上的高水溫。在這麼高的水溫下,很多珊瑚都白化甚至死亡,今年在5-7月就已經在墾丁及小琉球海域觀察到10公尺處海溫高於30℃,高溫除了導致珊瑚白化之外,也是造成珊瑚疾病爆發的因子之一,會造成珊瑚大規模死亡(圖1)。尤其是感染寄生蟲,感染後可導致珊瑚組織在短時間內潰爛死亡。這種疾病造成的傷害與珊瑚白化不同,它會造成不可逆的傷害值得我們去重視。因此,身為海洋珊瑚研究的學者,除了做研究及教育外,我們還能為珊瑚永續做點什麼,才能促進珊瑚礁永續與提升國人對海洋教育的重視,就有蓋珊瑚醫院及珊瑚方舟保種的規劃。

珊瑚纖毛蟲疾病

在墾丁(21”56.583 120”45.119)水深約9–12公尺處發現B. violacea珊瑚有polyp萎縮及組織潰爛的情況(圖2)。將採集的珊瑚組織樣本進行疾病微觀檢視,以18S rRNA基因鑑定,結果顯示99%與Scuticociliatia sp.相似(GenBank登錄號OR573490)。觀察到受感染的珊瑚表現出polyp萎縮,而感染更嚴重的組織會呈現白色且潰瘍病變。

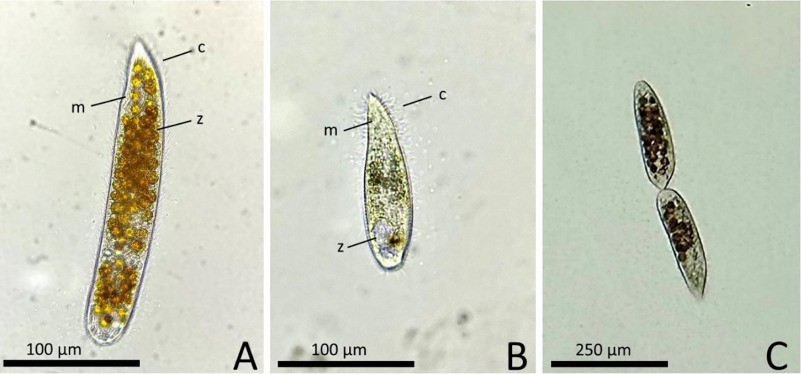

Scuticociliatia sp.具有細長的身體和尖銳的頭部。當寄生在珊瑚體內攝食珊瑚組織與蟲黃藻後,可觀察到體內充滿大量蟲黃藻,飽食體長約200–250 μm(圖3-A)。攝食前體長約80–85 μm(圖3-B),體型增加3倍。體色呈現黃褐色至深褐色。體表纖毛長約4–8 μm,口纖毛長約8 μm,尾纖毛長約7 μm,paroral membrane呈L形,位於口左側。口明顯,深凹,核扭成帶狀,位於中央,運動特徵是快速、螺旋式遊動,同時圍繞主體軸線不規則地旋轉,在寄生進食期間有短暫的靜止期,進食前的運動速度比進食後更快,呈螺旋狀向前遊動。行分裂增殖(圖3-C),可在短時間內快速的生長,在短時間內就會將珊瑚組織啃食殆盡。

a. 健康的,polyp完全伸展,成鮮艷的螢光綠色。

b. 感染初期,polyp受損萎縮,表面出現膠狀白色薄膜。

c. 感染48小時後,polyp全部消失,共肉組織壞死。

A . 從珊瑚中分離純化的Scuticociliatia sp.體內充滿蟲黃藻,體長約200~250μm。 c: cilia, m: ventral side buccal cavity, z: zooxanthellae。

B. 未攝食時體內未發現蟲黃藻,體長約80~85μm。 c: cilia, m: ventral side buccal cavity, z: zooxanthellae。

C.分裂增殖中的纖毛蟲。

珊瑚醫療與復育

我們研究團隊發表了近二十篇珊瑚繁養殖、珊瑚疾病防治之研究。根據先前研究所發現的不同珊瑚養殖適合之溫度、水質、營養鹽、微量元素、光源及餌料等,在屏科大養殖保種中心建構珊瑚醫療及保種復育水槽。目前主要以救援臺灣西南沿海、小琉球、澎湖南方四島國家公園等,受疾病感染之珊瑚。研究團隊每個月都會派員前往進行珊瑚斷枝、受感染枝珊瑚採集,並於6小時內移置屏科大珊瑚醫療水槽進行醫療。根據珊瑚的疾病分類,依照珊瑚的品種與疾病分級,設立一般救護水槽、加護水槽及健康恢復水槽等,以實踐珊瑚醫療與復育(圖4)。在治療技術方面,我們先前已發表可使用天然草藥萃取物來進行治療,選用草藥治療主要是希望能減少珊瑚對藥物之緊迫。

研究團隊每月都會前往墾丁、小琉球等海域進行珊瑚疾病檢視、斷枝採樣與珊瑚健康調查。颱風或暴雨過後更是我們出動的時機,臺灣西南沿海因有河流流經,當颱風暴雨後會造成海流或面對伸手不見五指的珊瑚礁區,找尋斷枝患病還能救護之珊瑚,移送到珊瑚醫院中,以人工照護環境下依照本團隊先前研究發表針對養殖環境控管、餌料供應、水質條件及疾病治療等來進行環境控管與監測(圖5)。

除了環境監控外,我們還會使用團隊先前已發表之天然藥物Forsythia suspensa與Melia toosenda來治療珊瑚疾病,促使組織修復及珊瑚恢復健康後,將健康的珊瑚移回原棲地,以促進臺灣珊瑚礁生物多樣性之永續。這項計畫對珊瑚礁生態永續與復育有相當大的重要性,也希望有更多的學校、社會團體、企業都能一起來加入珊瑚疾病防治與復育的活動。此外,為了落實海洋科普教育推廣,讓更多人了解珊瑚醫院的重要性,我們更辦理珊瑚種植回海中教育活動,將可提升國民海洋素養與讓更多人參與棲地復育行動(圖6)。

透過醫療、復育及教育的努力幫助臺灣珊瑚礁永續。面對現今問題,除了疾病醫療外或許更該思考我們該為珊瑚做點有益的事?包含海洋汙染、環境變遷、海洋垃圾、海洋酸化、塑膠微粒等都是人類所產生的有害物,這些都會對珊瑚礁生物造成生理危害,我們必須減少一次性垃圾的使用及減少碳排放量。有了健康的海洋環境,就能減少珊瑚礁遭受的二次威脅與傷害,提升珊瑚抗病能力。此外,我們更建立了珊瑚保種方舟,規模化養殖珊瑚以應用在棲地復育之種植,同時也為臺灣珊瑚礁建立種原庫(圖7)。珊瑚健康促進珊瑚礁永續,需要大家一起來守護。

參考文獻

Sun, W.-T., Pan, C.-Y., Ding, D.-S.*, Pan, C.-H., 2024. Northern coral triangle coral ciliates diseases and disease prevention: A first record. Journal of Invertebrate Pathology. 206, 108177.

Ding, D.-S.*, Pan, C.-Y., Sun, W.-T., Pan, C.-H., 2023. Evaluation of Forsythia suspensa extract for drug therapy of ciliate infection in coral (Goniopora columna). Aquaculture. 573, 739581.

Ding, D.-S.*, Sun, W.-T., Pan, C.-H., 2025. Extract of the natural botanical Melia toosendan prevents and treats coral ciliate disease. Aquaculture. 599, 742136.

作者簡介

專長為水產養殖、珊瑚礁生物繁養殖、珊瑚疾病與防治、無脊椎動物繁養殖、觀賞魚養殖、水產養殖工程

賴宥任 先生

水產養殖系博士班學生