曾國展、吳宜霏、潘源慶

- 你知道?啤酒是世界上最多人喝的飲品中,排行第三名嗎?

- 你知道?全世界一年大概喝掉2ooo億公升的啤酒嗎?

- 你知道?什麼是精釀啤酒(Craft Beer)嗎?

- 你知道?世界上最烈的啤酒,酒精濃度是67.5%嗎?

- 你知道?啤酒的原料有哪些?它是怎麼做的嗎?

世界上,最多人喝的銷售飲品當中,第一名是「包裝飲用水」,第二名是「茶飲料」,第三名則是「啤酒」。同時,全世界的人們,每一年大概喝掉約2,000億公升的啤酒。在世界各地,也都會定期的舉辦啤酒節活動,例如德國的慕尼黑啤酒節(Oktoberfest)以及日本各地的啤酒節。臺灣近年來,也常在各縣市舉辦夏季啤酒節等音樂活動。

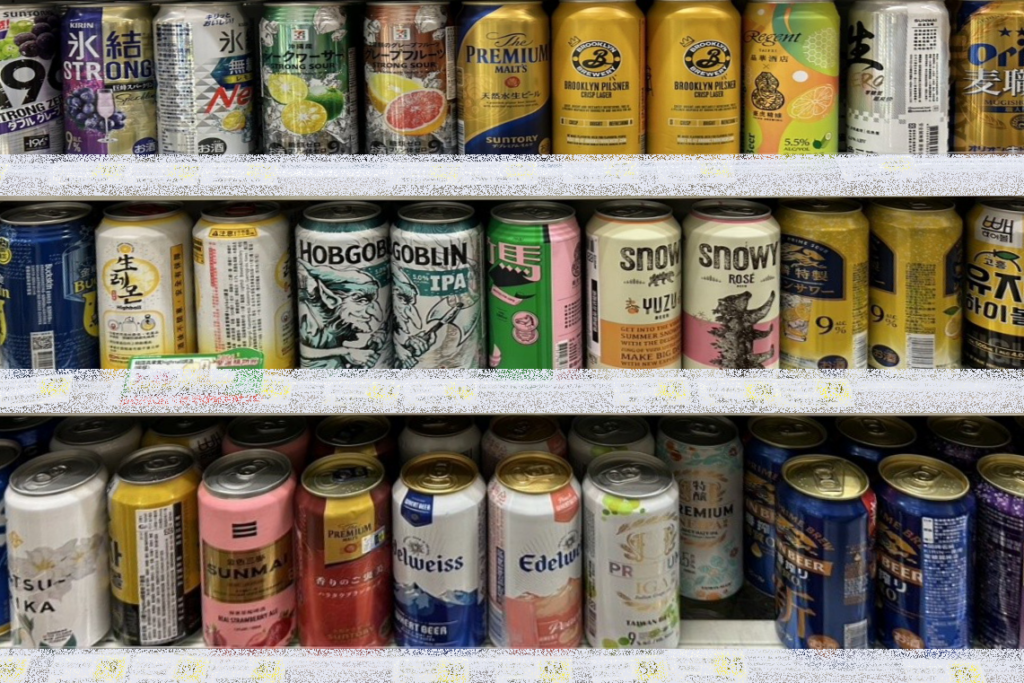

Craft Beer一般稱為「精釀啤酒」,是一種以傳統方式製作的高品質啤酒,主要由小型的啤酒釀造廠或是釀酒師依其地方或原料特色精心製作,所生產出來的啤酒,具有非常豐富且多元的獨特風味或口味。由於大都以少量批次生產,因此也常常是特定地區或是固定季節才能提供給消費者。「Craft」一詞,也有手工藝的意思。因此,Craft Beer也可以稱之為「工藝啤酒」,最開始是由美國釀酒商協會Brewers Association所提出。精釀啤酒有別於大型工業釀酒廠生產的大眾化啤酒,它們追求的是更多元的風味多樣性和品質上的細緻度。這些啤酒通常使用高品質的麥芽、啤酒花、酵母菌和水來製作,並採用傳統的釀造方法,例如手工釀造或是小批量生產。

精釀啤酒的種類眾多,包括不同風格的艾爾、拉格、IPA(印度淡色艾爾)等等。這些啤酒具有不同的風味特點,如苦味、花香、果香、香料味等,並且可能擁有不同的酒精含量和特殊口感。近年來,精釀啤酒在全球范圍內越來越受歡迎,並且許多地區都有自己的本土精釀啤酒文化。消費者對於品嚐各種風味豐富的啤酒以及支持小型釀酒廠的理念也越來越感興趣,這推動了精釀啤酒的發展和產品的多樣化。

依據我國的「菸酒管理法」第四條,「本法所稱酒,指含酒精成分以容量計算超過百分之零點五之飲料、其他可供製造或調製上項飲料之未變性酒精及其他製品。」而在「菸酒管理法施行細則」第三條第一項也針對「啤酒」有明確的定義:「啤酒類:指以麥芽、啤酒花為主要原料,添加或不添加其他穀類或澱粉為副原料,經糖化、發酵製成之含碳酸氣酒精飲料,可添加或不添加植物性輔料。」

釀酒是利用微生物生產的產品中最具經濟價值的食品工業,其主要的原理是以Saccharomyces屬酵母在嫌氣狀態下,以醣類為基質發酵產生酒精及二氧化碳,其反應式如下:

酵母菌

C6H12O6 →→→ 2 C2H5OH + 2 CO2

啤酒的酒精濃度主要是由發酵過程中,酵母菌將糖轉化為酒精的比例而決定。通常以酒精度數(ABV,Alcohol By Volume)表示。不同種類的啤酒其酒精濃度範圍亦有所不同,以下是一般市售啤酒的酒精濃度介紹:

低酒精啤酒或是無酒精啤酒

• 酒精濃度:0.5%以下,或是不含酒精。部分的無酒精啤酒雖然標榜「無酒精」,但是可能仍含有極少量的酒精(但通常不到0.5%)。

• 特點:為無酒精或極低酒精的產品,適合希望避免酒精攝取的消費者。

一般啤酒(如Lager、Pilsner等產品)

• 酒精濃度:4% – 6%。

• 特點:為最常見的商業啤酒類型,常見於大多數實體通路及賣場,適合一般消費者飲用。

印度淡色艾爾(IPA)

• 酒精濃度:5% – 7.5%。

• 特點:以其濃郁的啤酒花香氣和高酒精濃度而聞名世界。

深色啤酒(如Stout、Porter等產品)

• 酒精濃度:5% – 9%。

• 特點:其口感較為濃厚,常常帶有咖啡味或是巧克力的風味。

高酒精濃度啤酒(如雙倍IPA、比利時修道院啤酒等產品)

• 酒精濃度:8% – 12%。

• 特點:酒精感較為強烈,適合慢慢品嘗。

極高酒精濃度啤酒

• 酒精濃度:12% – 20%或以上(為少數特別釀造產品)。

• 特點:通常為限量生產,帶有濃烈的風味和酒精感。

然而,目前世界上酒精濃度最高的啤酒,是由蘇格蘭Brewmeister酒廠所釀造的「蛇毒(Snake Venom)」,其酒精濃度高達 67.5%。而這款啤酒的製作方式也曾引發爭議,有報導指出其可能經由直接添加食用酒精來提高濃度,而非僅依靠傳統的發酵技術生產製成。

此外,還有其他高酒精濃度的啤酒,例如:

• 世界末日(Armageddon):同樣由Brewmeister酒廠釀造,酒精濃度為65%。

• 開創未來(Start The Future):由荷蘭Koelschip酒廠釀造,酒精濃度達到 60%。

上述這些啤酒的酒精濃度已經超過一般烈酒,飲用時需特別注意適量,以免對健康造成影響。

啤酒的製作是一門精細且複雜的工藝技術,每一瓶啤酒的品質和風味都源自於原料的選擇、加工處理方法以及發酵製程條件等的完美配合。在釀造過程中,水、大麥、啤酒花和酵母菌是最重要的四大原料。在臺灣,米或是其他副原料則是在某些情況下也會被用來調整啤酒的風味、口感或是澄清度。進一步了解這些原料,不僅能幫助我們了解啤酒的風味特徵,也能讓我們更好地欣賞每一瓶啤酒的獨特之處。

水

水是啤酒的主要成分,因此水質的選擇與啤酒的品質風格至關重要。水中的礦物質含量亦對啤酒的風味影響巨大。同時,水的硬度或是酸鹼度等因素也會直接影響啤酒的色澤、口感或是香氣。

大麥

大麥是啤酒釀造中最重要的原料之一,對啤酒的品質和風味有著至關重要的影響。大麥含有豐富的澱粉,這些澱粉是釀造啤酒在糖化過程中的關鍵成分。在啤酒釀造的過程中,大麥會先經由發芽、焙燥和糖化等多個步驟,最終轉化成為麥芽,並提供啤酒發酵時所需要的糖類。大麥的選擇對於啤酒的色澤、香氣和口感有著深遠的影響。大麥的烘焙程度也會直接影響啤酒的最終色澤和風味,當大麥經過輕微烘焙時,會賦予啤酒清爽的麥香和輕盈的口感。若是經過深度烘焙的大麥則是會釋放出更濃郁的香氣,並賦予啤酒更深的顏色、濃厚的風味,像是咖啡味、巧克力或是焦糖的味道。由此可知,不同的大麥烘焙方式將會為啤酒增添不同層次的風味,並賦予每款啤酒獨特的產品特色。

啤酒花

啤酒花(Humulus lupulus)是啤酒釀造中最具特色的原料之一,對於啤酒的風味和品質具有深遠的影響。啤酒花不僅能賦予啤酒特有的香氣和苦味,還兼具抗菌作用,有助於防止啤酒在釀造過程中受到有害微生物的污染,保持啤酒的品質穩定並提高啤酒的保質期。在釀造過程中,啤酒花通常會在煮沸階段加入,這樣酒花的香氣和苦味可以有效地被釋放。啤酒花的添加時機和添加量也會大大影響啤酒的風味。

酵母菌

酵母菌是啤酒釀造過程中的偉大功臣,它可以將糖分轉化為酒精和二氧化碳,並產生一系列的風味物質。酵母菌在啤酒的發酵過程中發揮著至關重要的作用,它同時也決定了啤酒的酒精濃度、氣泡口感以及最終的風味特徵。酵母菌在厭氧的條件下,其酒精的轉化率約 90% – 95%。

啤酒生產所使用的酵母菌主要分為兩類:(1)頂層酵母(Saccharomyces cerevisiae)和(2)底層酵母(Saccharomyces carlsbergensis)。頂層酵母適用於釀造艾爾類啤酒(Ale,英式啤酒),其通常在較高的發酵溫度下(12 – 18°C)進行發酵。發酵時間較短,一般約為7-12天。這類酵母菌能夠產生較為豐富的香氣和較高的酒精濃度,並帶有一定的香甜味;底層酵母則是適用於釀造拉格類啤酒(Lager,德式啤酒),它的發酵溫度較低(8 – 12°C),發酵時間也較長,一般約為18-28天。底層酵母釀造的啤酒通常色澤較為清澈,味道清新,酒體較為輕盈,且口感平衡,少有香甜味。酵母菌的選擇對於啤酒風味的影響非常巨大,對於每一款啤酒的口感與風味特徵,都需要根據不同的風格和產品需求選擇合適的酵母菌。

米及其他副原料

除了大麥,米和其他穀物類澱粉也常常被用作副原料,特別是在釀造啤酒時需要調整啤酒的口感、澄清度和風味時。米作為副原料,主要提供澱粉,在糖化的過程中轉化為糖。米在啤酒中的使用比例通常為10-30%,它能夠改善啤酒的清澈度,並調整啤酒的風味及甜味,使其更加清爽和輕盈。除了米,玉米、澱粉、燕麥、黑麥等也可以作為副原料添加到啤酒當中。這些成分有助於調整啤酒的甜度、酒精濃度及口感,並使啤酒在口感上更加平衡。此外,也有部份的釀酒廠會選擇使用特定的水果、茶葉、香辛料等等來增添啤酒的風味和口感。

啤酒是一種歷史悠久、風味多樣且廣受歡迎的酒精飲品,在世界各地不同的文化下,發展出各式各樣、不同類型的產品。作為全球消費量最大的酒精飲品之一,啤酒的產品形態豐富,適合各類消費群體和市場需求。啤酒的特色在於它的多樣性與包容性,無論是對於口味的追求,還是文化的傳承,都讓它成為不可替代的飲品之一。

參考文獻

- 林淑瑗、饒家麟、郭儒家、顏裕鴻、王聯輝、蔡碧仁、鄔文盛、蕭泉源、林麗雲、陳時欣、謝昌衛。2020。食品加工學。華格那企業有限公司。臺中市。

- 吳啟瑞、陳坤地、陳麗瑄。2020。食品加工(下冊)。台科大圖書股份有限公司。新北市。

- 財團法人日本啤酒文化研究會、日本啤酒雜誌協會。2018。開始享受啤酒的第一本書。聯經出版事業股份有限公司。新北市。

- 郭文玉、劉發勇、邱宗甫。2021。食品加工(下冊)。復文圖書有限公司。臺南市。

- 謝文斌、蘇平齡。2016。食品加工含實習總複習。復文圖書有限公司。臺南市。

- Elisabeth Pierre & Anne-Laure Pham。2016。我的啤酒生活提案。三采文化股份有限公司。臺北市。

- Scott Murphy & 岩田Ryoko。2021。完全圖解ENJOY!精釀啤酒。台灣角川股份有限公司。臺北市。

作者簡介

專長為食品加工、油脂加工、酒類製造、工廠管理

吳宜霏 小姐

食品科學系學生

潘源慶 先生

食品科學系學生