「吃飽了嗎?」是我們常用的問候語,民以食為天,彼此關心吃飯問題,但是,是否想到隨著吃飯我們吃下了多少農藥呢?臺灣地處亞熱帶及熱帶,高溫多濕,農業生產過程中,病蟲害發生之頻度高且猖獗,化學農業藥劑隨之過度使用,每公頃耕地噴灑使用化學農業藥劑量排名世界第一,依據農業部(前農委會)公布民國103年至105年之平均用藥量為12.73公斤/公頃,造成環境污染及農藥殘留,影響環境及人民健康至鉅。因之,有機栽培因應而生,有機農產品更是炙手可熱,但是有機栽培過程所需之生物資材仍相當欠缺,傳統性植物保護使用的化學農藥缺乏替代生物資材,使得有機栽培也面臨瓶頸。化學農業藥劑過度使用,一直是農政單位想要解決的重要問題,農業部於106年訂定十年內臺灣農業生產使用農藥減半之政策。為達到此目的,開發與利用微生物製劑,包括微生物殺蟲劑及微生物殺菌劑,作為農業病蟲害生物防治之利器,減少農業化學藥劑之使用,是為可行之道。

本實驗團隊經多年利用生物技術於實驗室及田間試驗,開發出黑殭菌(Metarhizium anisopliae)及高水山淡紫菌(Purpureocillium takamizusanense)微生物殺蟲劑,開發木黴菌(Trichoderma spp.)及枯草桿菌(Bacillus subtilus)微生物殺菌劑作為農作物病蟲害生物防治之用,獲得豐碩成果,將可為農作物蔬果栽培過程中,有關病蟲害防治技術帶來重大的改變。

黑殭菌是為蟲生真菌, 分類為肉座菌目(Hypocreales),麥角菌科(Clavicipitaceae), 黑殭菌屬(Metarhizium)。研發團隊經多年研究實驗,篩選出MA-126菌株(Metarhizium anisopliae var. anisopliae, MA-126),該菌株適應溫度範圍大,喜好高溫高濕,頗適合於台灣氣候環境生長,具有耐UV光及耐Benzimidazole系藥劑之特性,且其寄生害蟲範圍廣泛多樣,對鱗翅目、鞘翅目及半翅目等害蟲,如可可椰子紅胸葉蟲(Brontispa longissima;Coconut leaf beetle)、犀角金龜(Oryctes rhinoceros;Rhinoceros beetle)、十字花科小菜蛾(Plutella xylostella;Diamond back moth)、荔枝椿象(Tessaratoma papillosa; Lychee stink bug)、青蔥甜菜夜蛾(Spodoptera exigua;Beet army worm)、黃條葉蚤(Phyllotreta striolata;Striped flea beetle)及茶角盲椿象(Helopeltis fasciaticollis;Tea mosquito bug)等防治效果都很優良。十字花科小菜蛾俗稱吊絲蟲,世代短,繁殖快,對化學農藥易產生抗藥性,致使農業生產者使用過量或多種化學殺蟲劑,易造成藥物殘留問題,而十字花科蔬菜如高麗菜、結球白菜、小白菜、花椰菜及青花菜等等又是民生重要蔬菜,藥物殘留問題不容忽視。荔枝椿象更是新興重要流行害蟲,不但危害荔枝、龍眼造成減產,荔枝椿象也會危害公園及路邊行道樹如台灣欒樹,其噴出之毒液會造成人們皮膚潰爛,大家聞之色變,唯恐避之不及,加上公園路樹不便施用化學殺蟲劑,致使荔枝椿象更加蔓延。黑殭菌對前述幾種害蟲有強致病性,殺蟲力高,生物防治效果良好。

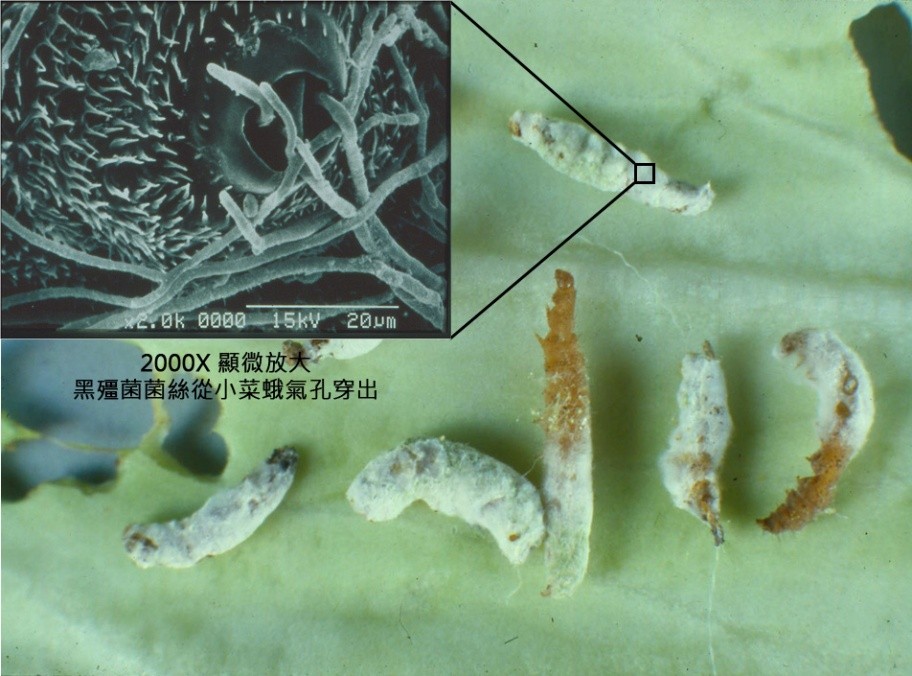

黑殭菌雖為良好之蟲生真菌,但量產不易,製劑配方困難,製劑保存時限短,是黑殭菌商品化技術之瓶頸。現今經多年研發,已有重大技術性之突破,固態發酵量產、製劑配方及儲架期保存已獲解決。黑殭菌毒理測試,經農業部農業藥物試驗所完成測試,對人畜無害,並完成小菜蛾及荔枝椿象各三場田間標準試驗,成效非常良好。黑殭菌感染小菜蛾後,黑殭菌菌絲侵入小菜蛾體表氣孔,死亡蟲體長出深綠色黑殭菌孢子(圖1)。黑殭菌感染荔枝椿象幼蟲,死亡蟲體長出黑殭菌孢子之情況(圖2)。

為顧及到黑殭菌製劑,施用於荔枝、龍眼防治荔枝椿象,是否會影響在荔枝、龍眼樹林間採蜜之西洋蜜蜂(Apis mellifera)之存活,經測試以防治荔枝椿象之黑殭菌製劑使用劑量濃度下,結果對蜜蜂族群健康並無影響。同時發現,影響蜂蜜產業很大的蜂蟹蟎(Varroa destructor;Bee mites),寄生在蜜蜂幼蟲、蛹及成蜂身上,發生率高,嚴重影響蜂群健康,目前對蜂蟹蟎防治推薦藥劑福化利,蜂蟹蟎普遍對其產生抗藥性,而黑殭菌製劑對蜂蟹蟎也有不錯的防治效果(圖3-1、3-2)。另外,MA-126黑殭菌製劑對蜚蠊目之美洲蟑螂(Periplaneta americana;American cockroach)也有強致病性(圖4),將來可設計開放式蟑螂屋作為滅蟑的新利器。蟑螂受誘餌進入蟑螂屋,沾有黑殭菌孢子感病後之蟑螂回去巢穴,再傳染給其他蟑螂,有主動傳播的功效,具有發展成為環境衛生用藥之潛力。

由於黑殭菌分生鑑定、菌種寄存、量產製劑技術、毒理測試、理化測試及標的害蟲小菜蛾及荔枝椿象三場標準田間試驗均已完成,已完備技術轉移及申請微生物製劑登記商業化之要件,經農業部動植物防疫檢疫署公告,由屏東農業科技園區聯發生物科技公司非專屬技術轉移,並進行黑殭菌製劑登記註冊成為真菌性微生物殺蟲劑之產品,生物防治利器達成農藥減半,黑殭菌殺蟲劑即將商業化問世,指日可待。黑殭菌製劑作為有機栽培所需之生物資材,對人畜無毒無害,施用亦無安全採收期顧慮,對於需要連續採收之農作物蔬果如小黃瓜、菜豆、蕃茄及草莓等作物害蟲防治更是方便施用,將是黑殭菌製劑一大賣點。

本研究團隊於2016年由感病之荔枝椿象(Tessaratoma papillosa)分離得到一個新蟲生真菌菌株,經送財團法人食品工業發展研究所委託鑑定,根據菌落型態,產孢及分生孢子等型態特徵,及rDNA ITS1-5.8S-ITS2 和TEF序列比對分析,鑑定為Purpureocillium takamizusanense,高水山淡紫菌。經測試高水山淡紫菌不但對荔枝椿象(圖5)及斜紋夜盜(Spodoptera litura;Tobacco cutworm)具有強致病性,且對南方根瘤線蟲(Melidogyne incognita)亦有致病性,孢子懸浮液濃度在105 conidia/mL以上,即能有效殺死南方根瘤線蟲之二齡幼蟲,死亡率達92至100%。由於高水山淡紫菌的孢子懸浮液對南方根瘤線蟲的in vitro防治效果顯著,進一步探討高水山淡紫菌微生物製劑對苦瓜(Momordica charantia)南方根瘤線蟲之防治效果,期能成為防治南方根瘤線蟲之微生物農藥。因此進而在田間試驗以淡紫菌微生物製劑防治苦瓜的南方根瘤線蟲,結果發現高水山淡紫菌處理組的苦瓜結果率是對照組的2.1倍及1.7倍,顯示高水山淡紫菌對於苦瓜南方根瘤線蟲,有不錯的田間防治效果,進而促進了苦瓜的產量。再針對高水山淡紫菌液態培養之代謝物測定幾丁質酶活性,高水山淡紫菌也能產生高量的幾丁質酶,在其殺線蟲機制中應該扮演了重要角色。高水山淡紫菌經測試既可對農業害蟲荔枝椿象及斜紋夜盜具致病性,且對根瘤線蟲也顯現防治效果,需要再進一步完成田間標準防治驗證,將可發展成為兼具對害蟲及線蟲有生物防治功效的真菌性微生物製劑。

毛豆常因連作促使土壤病害嚴重,造成幼苗猝倒及根腐病,由土壤病原菌Rhizoctonia solani引起,進而影響毛豆生長與外銷收益。加上農民慣用如福多寧可濕性粉劑(50%)或脫克松可濕性粉劑(50%)等化學殺菌劑進行毛豆拌種處理,栽培過程亦大量使用化學農藥,徒增生鮮毛豆外銷日本之農藥殘留檢驗不合格風險。有鑑於此,本研究團隊,透過農業部與業界出資,持續研發木黴菌包覆製劑技術,經田間試驗證實,於正常管理條件下,使用Trichoderma asperellum水懸劑稀釋40倍拌種施作後,萌芽前至萌芽後之防治率可達90%以上,增加一莢3豆(日本外銷規格)採收數量,提升毛豆莢整體品質(圖6)。建議後續能以Trichoderma asperellum水懸劑稀釋40倍可作為生物農藥登記之施用濃度。臺灣現階段栽種毛豆面積約8,000公頃,每年2作,如全部使用木黴菌包覆製劑技術替代化學藥劑,推算可減少化學農藥福多寧使用量約800公斤/每年,或減少化學農藥脫克松使用量約1,120公斤/每年,對環境及水源之汙染與衝擊,以及提升食品安全,均有正向效益。本技術可透過技術授權輔導業者進行木黴菌種子包覆製劑商品化,拓展有機資材市場。

紅豆根腐病也為R. solani引起之病害,防治不易。由土壤中篩選出强拮抗性之真菌Trichoderma koningi對本病菌具超寄生作用,會經纏繞及分解R. solani菌絲且可於植物之根部拓殖(圖7)。利用稻殼米糠培養拮抗菌量產培養,可作為田間防治應用之防治資材。製成紅豆種子包覆劑,紅豆於種植前與木黴菌種子包覆劑拌種後種植,顯著增加紅豆之健康植株數,且紅豆總產量也增加30至50%,可用於推廣紅豆根腐病之生物防治(圖8)。

蔬菜幼苗猝倒病亦由R. solani所造成,而種子帶病菌如Alternaria spp.亦爲兇手之一,影響蔬菜幼苗之發育,嚴重時種子未萌發即被感染造成種子腐爛。拮抗木徵菌T. koningii對病原菌R. solani、A. brassicae及 Sclerotium rolfsii有強拮抗作用,並具有抗免賴得(benomyl)藥劑及優良根部拓殖能力,本拮抗菌現已應用於紅豆根腐病之生物防治。利用該菌之孢子再添加粘著劑及營養基質作為孢子懸浮液,作爲蔬菜種子如蘿蔔、花椰菜、甘藍及白菜種子包覆處理(Seed coating),於溫室盆栽播種測試,發現在病土中成活之健株數比對照組差異十分顯著,以藥劑(Score和Rovral)處理初期和拮抗菌之生物防治效果相當,均可得到良好之保護,但直至二週後則拮抗菌防治效果較藥劑處理者為好。本拮抗菌之防治效果因土壤中或種子上病菌族群多寡而有所差異。利用拮抗菌作爲種子處理十分便捷,成本不高,除對猝倒病具防治作用外,又有類似如促進植物生長之根圈細菌(PGPR)對植物有促進生長之效果,更是增加應用拮抗菌作為生物防治之誘因,將來應用之潜力甚大。

利用生物技術,開發微生物製劑作為植物病蟲害之生物防治,以菌克菌,以菌殺蟲,減少化學農藥使用,提升食品安全,造福人類。

作者簡介

主要研究方向為生物防治、微生物農藥與肥料開發、有益真菌應用、應用微生物、電子顯微鏡技術、生物技術、解剖生理學。